No leo mucha no ficción, pero es verdad que cuando lo hago suele ser novela histórica o biografías. Aunque me gusta mucho la segunda mitad del siglo XVIII y no me disgusta el siglo XIX, de este último conozco nombres y hechos sueltos, pero nunca he leído sobre él en profundidad. Así que evidentemente sabía quién era Sisí, de su belleza, cinturita de avispa y anorexia, pero no mucho más. En mi cumpleaños alguien me regaló este libro porque sabía que seguramente sería de mi interés, y tengo que decir que probablemente yo no lo habría comprado por mi cuenta, pero me alegro de que lo hiciesen porque me ha despertado el interés en otro momento y grupo de personajes históricos nuevos y lo he disfrutado bastante.

Isabel de Baviera, más conocida como la emperatriz Sisi, es uno de los personajes más famosos del siglo XIX, especialmente después de las películas de Marischka en los años 50, con Romy Schneider. Nació en una familia de la aristocracia bávara, los Wittelsbach, siendo su madre Ludovica hija del rey bávaro Maximiliano I y su segunda esposa. Sin embargo, el padre de Sisi, Maximiliano José, era un excéntrico, no tenía ningún interés en sus obligaciones como duque y prefería viajar, visitar circos y la música folklórica. Habiendo crecido lejos de la corte y con un padre semejante, los niños no recibieron la típica educación aristocrática que se esperaba de ellos, sino que eran un poco salvajes y se sentían más cómodos en la naturaleza o haciendo deporte que hablando francés o manteniendo conversaciones formales. Esto no habría tenido mucha importancia si no fuese porque la tía materna de los niños, la princesa Sofía de Baviera, era cuñada del emperador austro-húngaro y su hijo mayor, Francisco José, era heredero al trono.

Cuando Francisco José I subió al poder su madre Sofía comenzó a buscar esposa para este y prefirió una chica de la familia en lugar de una extraña, así que contactó con su hermana Ludovica de Baviera y decidieron que el emperador se casaría con Elena (Néné), su hija mayor. Para prepararla para su futura vida de palacio y como emperatriz, Néné tuvo que seguir un estricto régimen académico, tanto en lenguas como en geopolítica, además de preparar gran cantidad de ropa nueva que llevar cuando conociese al emperador y a su familia. Tras varios meses Ludovica se llevó a Néné y a su hermana menor, Sisi, a Bad Ischl, una pequeña ciudad balneario en Austria donde Francisco José y su madre les esperaban. Pero tras un viaje lleno de problemas, nada más llegar y conocerse las dos familias, el emperador hizo saber a su madre que se había enamorado perdidamente de Sisi, una chica menudita y nada refinada que aún no había cumplido 16 años. No había forma de hacerle cambiar de opinión, así que cuando volvieron a sus respectivos palacios, la boda ya estaba pactada. Aquí empezaría la vida tumultuosa y famosa de Sisi, emperatriz de Austria y reina de Hungría.

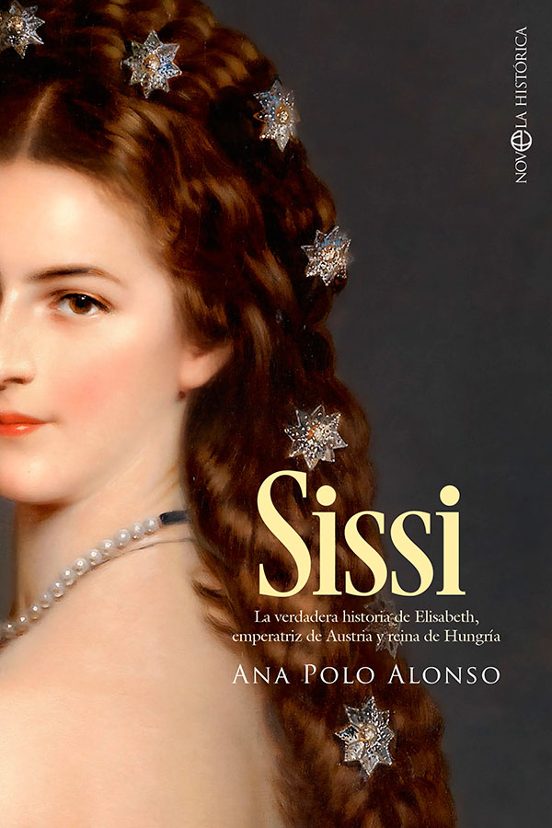

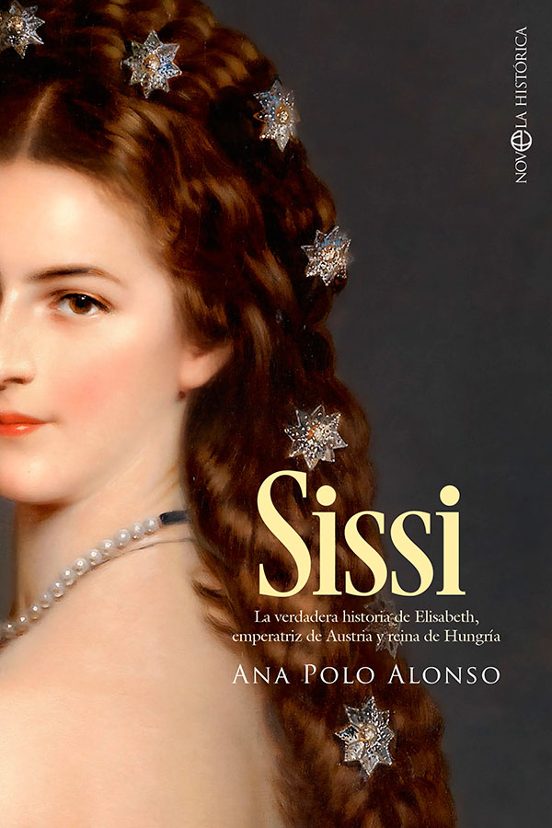

Retrato de Isabel, de Franz Xaver Winterhalter (1864)

No siendo yo una fanática de Sisi, no conocía demasiado de la historia. Me sabía algunos datos superficiales de haber visto alguna serie o película donde se mencionaba, como que era muy guapa, delgadísima, probablemente anoréxica, y deprimida. También he oído algún podcast sobre ella así que recordaba un poquito sobre su infancia y hasta el encuentro con el emperador en Bad Ischl. Sin embargo, hay mucha gente a quien la figura de Isabel de Baviera le encanta, así que mientras a mí todo me parecía nuevo e interesante, quizá otros no piensen lo mismo. La autora sí menciona algunos momentos que quizá están algo mitificados, o cómo la reputación de Sisi en su época no se ajustaba a la realidad (para bien o para mal), pero no parece que desvele nada nuevo. Por esto me parece un buen libro para los no iniciados como yo, pero no sé hasta qué punto es interesante para quienes se hayan leído ya otras biografías.

Algo que sí me gustó mucho es que, aunque no se centra solo en un aspecto de la vida de Sisi (sea su vida en la corte, o sus amores, o su reputación como fashion victim), sí se para a hablar mucho de los problemas mentales y sus relaciones con otras personas, sean familiares, amistades o románticas. Al fin y al cabo, esto tuvo un gran impacto en su vida y en la forma en que la vemos, sea su anorexia y vigorexia, la depresión, el aislamiento en la corte, amistades más o menos cercanas, relaciones románticas sexuales y asexuales, etc. Me ha gustado mucho que profundizase en ello en lugar de mencionarlo de pasada, pero sin por ello centrar el libro en un único tema.

La emperatriz Isabel de Austria en ropa de gala con estrellas de diamantes, de Franz Xaver Winterhalter (1865)

También aprecio que no tenga problemas en sacarle los colores a Sisi cuando se comportaba mal o demostraba ser lo que era: una señora rica que se daba a la buena vida. Dado que la corte era un lugar tan riguroso, Austria-Hungría tan anticuada, el imperio pasaba por un momento difícil interna y externamente, y la personalidad de Sisi no le ayudaba mucho a salir adelante en este ambiente, muchas veces la vemos en el papel de pobrecita indefensa. Sin embargo, y aunque efectivamente la trataron mal y se cegaron a sus virtudes en muchas ocasiones, nadie es perfecto y Sisi no era una santa. Si tenía momentos inmaduros, caprichosos o simplemente metomentodos e ignorantes, ¿por qué no decirlo? Igualmente, no todos quienes le llevaron la contraria eran necesariamente unos monstruos. Su suegra, la archiduquesa Sofía, es quien peor airada suele salir de esta historia, y aunque a veces esto es justificado, otras veces quizá no lo es tanto. La autora intenta ver a los personajes como seres humanos, que erran, sí, pero lo hacen por razones que, si nos fijamos un poco, son si no aceptables, al menos comprensibles. Esta forma de ver a los protagonistas hace que la lectura sea fácil, amena y la historia accesible. Ha sido todo un acierto.

Para poder entender las circunstancias de Isabel también tenemos que entender un poco la situación política del imperio, Europa y en cierto punto incluso el mundo. La autora no entra en muchísimos detalles, admito que no he salido siendo experta en economía europea del siglo XIX, en cultura del imperio Austro-Húngaro o en la sociedad de la época. Pero sí va intercalando explicaciones de la política de cada época, sin ser pesada pero sin que nos sintamos perdidos en ningún momento. Me han gustado particularmente los capítulos en los que hablaba de Napoleón III y su mujer, Eugenia de Montijo, la otra diva de mediados a finales de siglo. En unas pocas hojas consigue presentarnos el estado de varios imperios, la personalidad de sus dirigentes y hasta la moda de la época. Supongo que conocer un poco las corrientes políticas y guerras del siglo me han ayudado a visualizarlo, pero el libro es lo suficientemente informativo para poder seguir el hilo narrativo.

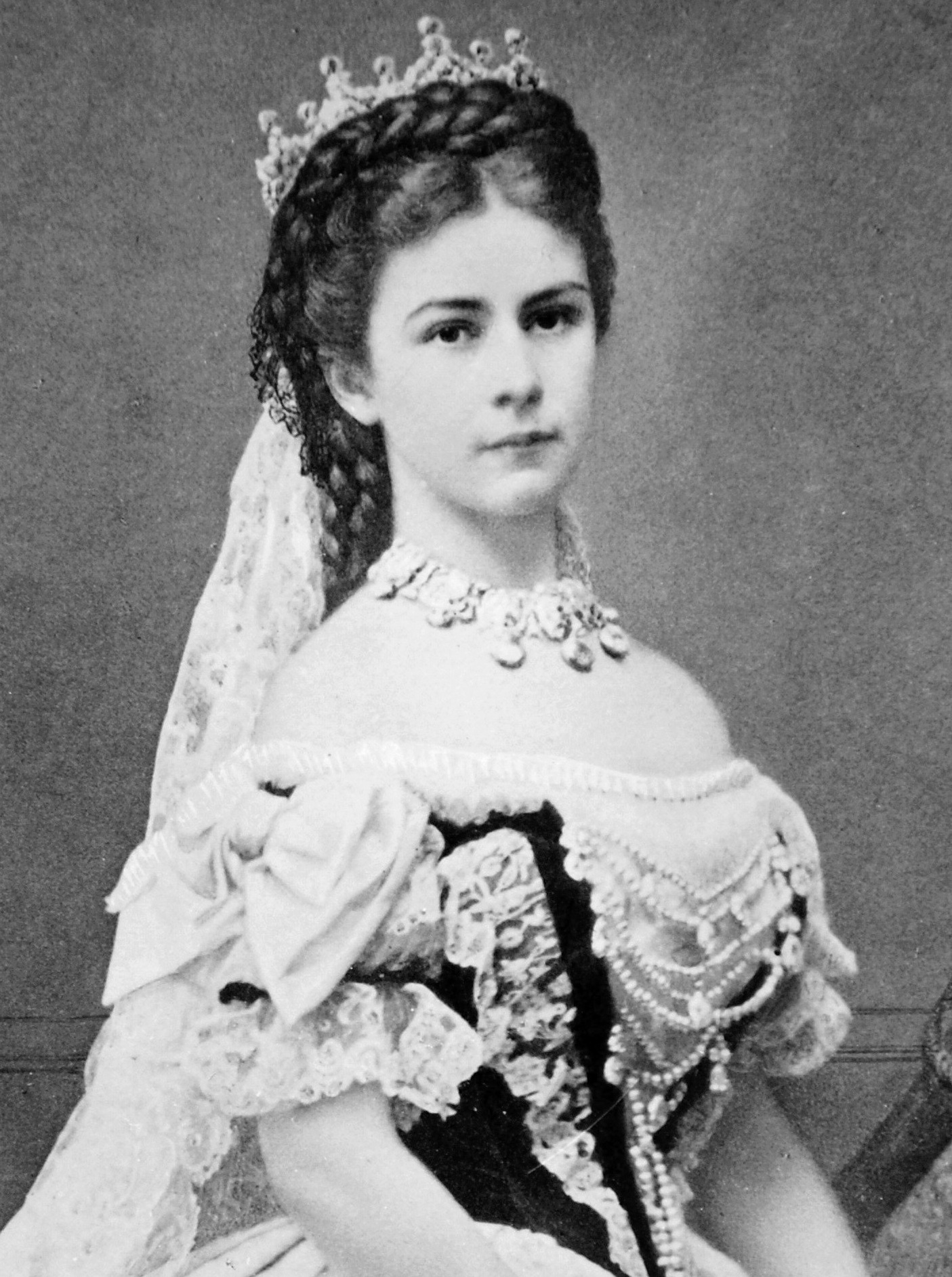

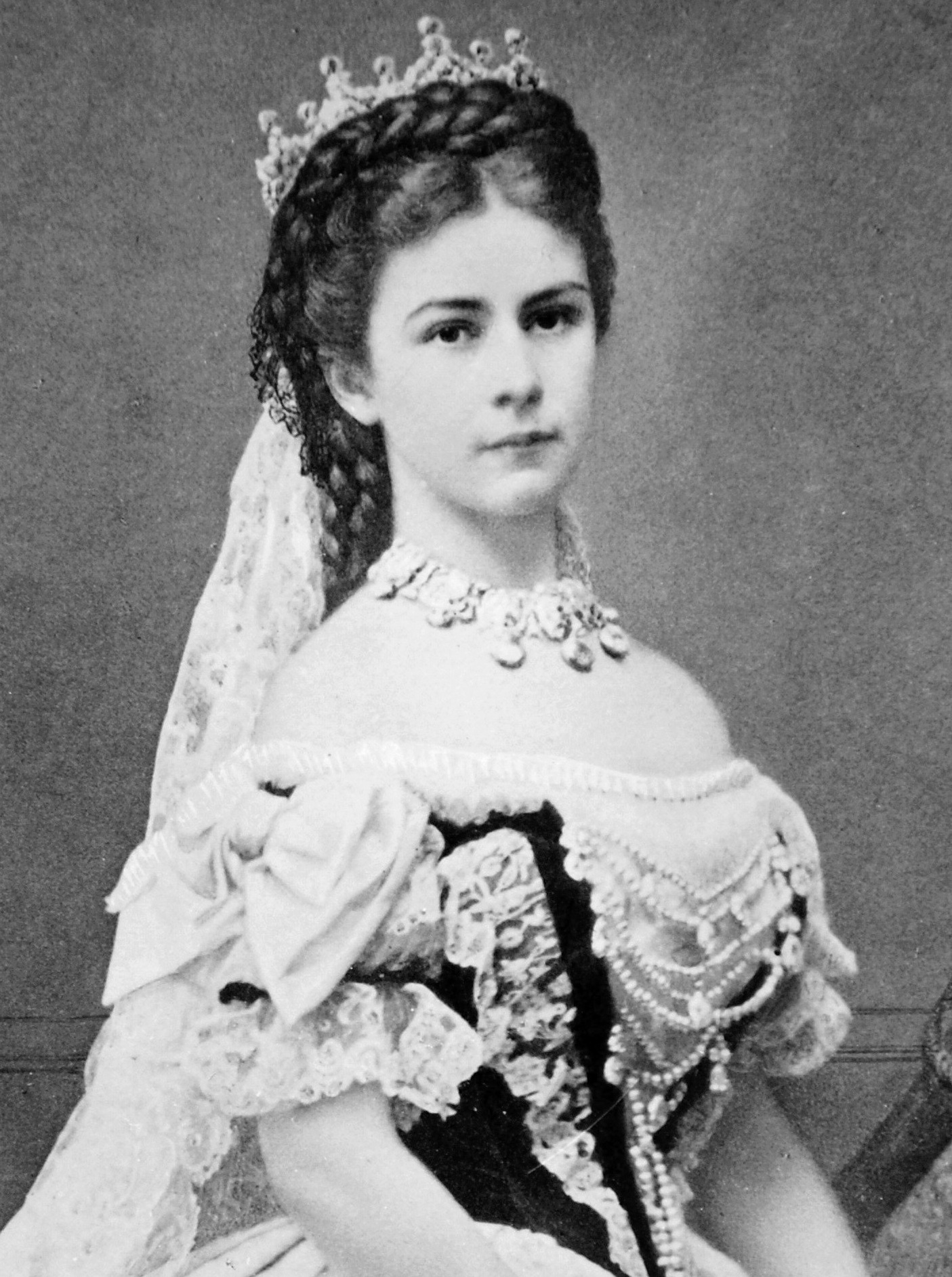

Fotografía de Isabel de Austria (1867)

Tiene algo más de 400 páginas y varias hojas con fotografías de la familia en el centro. Está bien escrito, sin ser académico pero sin por ello leerse como un panfleto mal escrito. Es una buena opción para quienes quieren leerlo algo en español sobre Sisi, pero no tragarse un tocho aburrido, frío y aséptico, que presenta a estas personas como seres unidimensionales sin emociones. Me cogí el libro sin esperar mucho, sobre todo después de haber leído algunas obras bastante malas de famosillos españoles (entre ellas Hannah, que también es novela histórica). Y me ha sorprendido gratamente, no solo por estar bien escrito y ser entretenido, sino porque es una obra profesional, digna de haber sido publicada. Un poquito cara (casi 24 € y eso que es de tapa blanda), pero al menos el contenido es bueno. No puedo pedir mucho más.

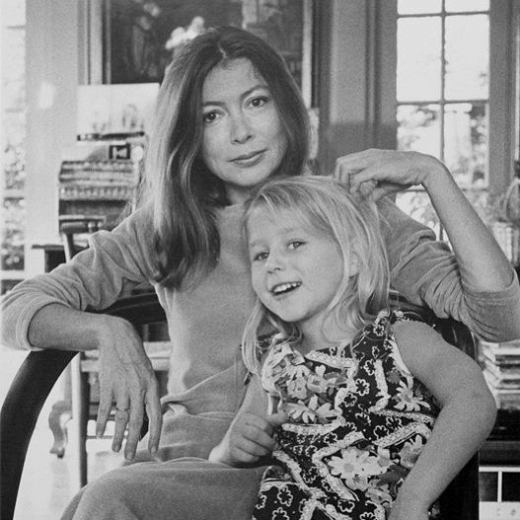

La emperatriz Sisi con su hija Gisela, el bebé Rodolfo y un retrato de Sofía Federica, muerta recientemente.